“刷脸”应用多如牛毛 丢了“面子”风险谁担 人脸信息是否属于“隐私”?

近日,中央网信办等部门表示,针对面部特征等生物特征信息收集使用不规范等重点问题,APP专项治理工作组将开展专题研究和深度检测。

这里提到的“面部特征等生物特征信息收集使用”,就是公众俗称的“刷脸”。如今,“刷脸”已成为常见的公共交往交易方式,如住酒店得对着摄像头验明正身,点餐后看下摄像头就能完成支付,上公厕用厕纸需要跟机器“对视”几秒才能限量取纸等。

随着人脸识别技术应用场景日益多元,其在带来生活便利的同时,也存在滥用风险。例如,有的市民就投诉物业强制采集住户人脸信息等。专家表示,新技术的应用既有高效和便利的特点,但在融入生活时也要注意边界问题。对于人脸识别技术的应用,应当予以相对严格的安全管控。

“技术是中立的,但技术应用是否需要管控以及管控程度,取决于社会对某种技术应用的风险以及控制能力。”北京工商大学法学院教授吕来明认为,与其他个人信息比较,生物信息具有唯一性和终身不变性,人脸识别等通过生物识别技术收集的信息一旦被泄露,受害人无法通过更改信息加以防控和补救。

北京师范大学法学院教授刘德良认为,在社会交往中,个人面部特征可以被当事人用来识别和确定身份,从而保障交往安全、交易安全、公共安全。因此,监管部门应当注意有效防范生物识别特征的滥用风险,主要是要对使用人脸识别技术的一方作出规制,进而明确其风险责任承担。

那么,人脸信息是否属于“隐私”?“现在公众对隐私概念泛化,其实我们在各种场合已经将自己的面部特征向别人提供了无数次。”刘德良认为,通过人工智能方式来识别,比人眼识别更加高效。在公共领域采用人脸识别技术没什么问题,人脸外部特征并不属于隐私范畴,被一个机器识别和被别人的眼睛识别区别不大。

对于人脸识别技术应用的安全管控问题,吕来明表示,除了“用户同意”这一原则外,对于人脸识别技术的应用,应当通过强制性规定明确应用原则、范围和条件、程序等,对人脸识别的应用领域加以限制,同时对征求用户同意的方式予以限制,不得要求用户与其他信息一起进行概括式授权或一次性授权,而应当单独、定期或逐次授权;明确在超过授权期限和实现特定目的之后,收集、使用的一方对人脸识别信息的删除义务。同时,要建立人脸识别技术应用安全风险评估及公示制度,实行一定市场准入要求,对于不具备安全保护能力或风险难以控制的情形,禁止使用该项技术。

此外,专家建议,建立人脸识别风险提示制度和用户选择渠道,要求经营者对人脸识别的安全风险向用户明确提示,并且设置非人脸识别的安全或验证渠道。也就是说,除特定情形外,用户可选择是否接受人脸识别方式。

责任编辑:hnmd003

相关阅读

-

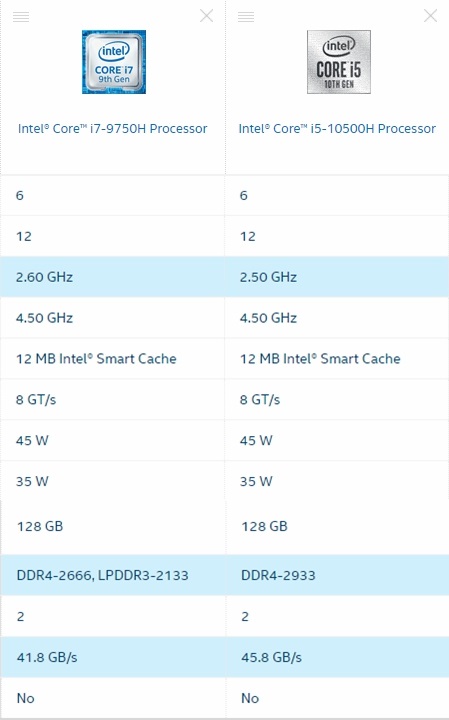

英特尔公布 i5-10500H参数: 6 核 12 线程 主频 2.5GHz

本月初,机械革命官方 Z3 Air 新配置上架,搭载了英特尔新款的 6 核心处理器 i5-10500H,配备 GT...

2020-12-16 -

iPhone 11手机屏幕出现断触无响应问题 官方发布全球维修服务计划

12月7日消息,日前,苹果在官网上发布了一则针对iPhone 11 的全球维修服务计划,称将为这类用户免费更...

2020-12-08 -

【益路华彩·公益助农】爱心凝聚力量 河南静心道苑助力城市文创活动

一颗爱心点燃一份希望,一滴甘泉汇聚一片海洋。8月27日上午,由中华网河南频道主办的情深意‘农&rs...

2020-08-31